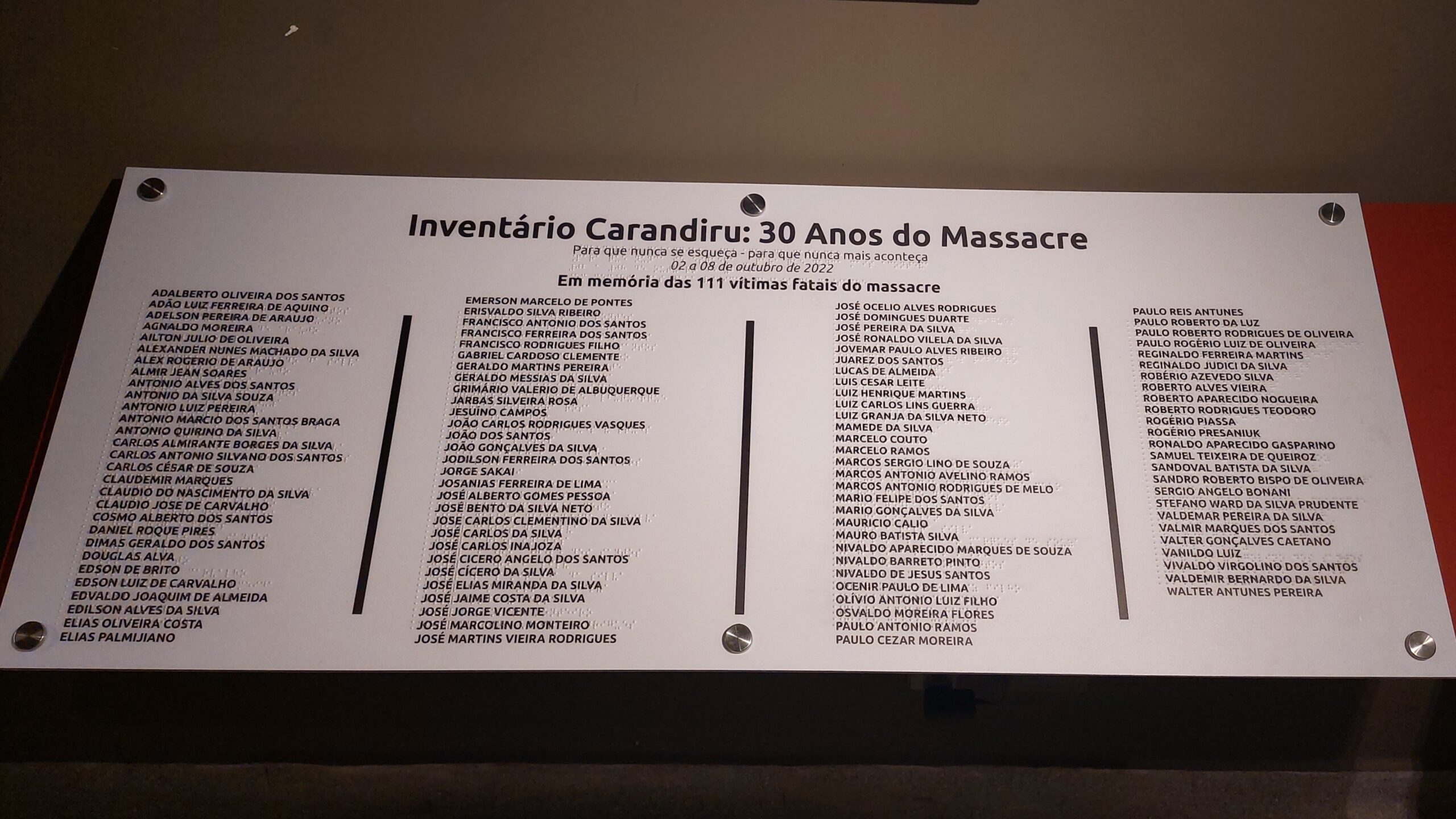

Na tarde de 02 de outubro de 1992 a Polícia Militar tomou o pavilhão nove da antiga Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, sob a alegação de conter uma rebelião. Oficialmente, 111 detentos foram mortos, dos quais 84 ainda esperavam julgamento. Nenhum policial se feriu. A chacina ficou conhecida como Massacre do Carandiru, a maior ocorrida em uma prisão brasileira.

Dez anos depois, em 2002, a penitenciária foi fechada, os detentos transferidos e o prédio parcialmente implodido. A intervenção policial foi liderada pelo então coronel Ubiratan Guimarães, inicialmente condenado a 632 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio, mas absolvido em 2006, mesmo ano de seu assassinato.

Dentre os sobreviventes, estava Mauricio Monteiro, 54 anos, atualmente diretor do Instituto Resgata Cidadão. Ele atua como monitor no Espaço Memória Carandiru e é fundador do canal Prisioneiro 84.901 – referência ao seu número de registro no sistema prisional. Monteiro tinha 23 anos quando o massacre ocorreu. O texto abaixo foi construído a partir de seu relato.

Manhã de sábado e futebol

Todos os dias, às oito horas da manhã, os carcereiros abriam as portas de todas as celas do pavilhão e os detentos podiam transitar livremente até às 16 horas, horários em que as portas voltavam a ser trancados até a manhã seguinte.

O pavilhão nove era conhecido por sua superlotação, abrigando mais de mil homens, e servia de destino para os réus primários entre 18 e 30 anos de idade. A maioria daqueles detentos foram presos preventivamente e aguardavam seus julgamentos.

Naquele 02 de outubro, após o café da manhã, os presos se organizaram para uma partida de futebol que resultou em um desentendimento. Segundo Maurício, não houve rebelião nem incêndio, dois detentos brigaram, mas nenhum se feriu gravemente e o conflito logo foi resolvido pelos próprios presos, que não queriam punições na véspera do dia de receber visitas.

Apenas depois do problema ser resolvido internamente, os carcereiros entraram, como sempre acontecia, mudaram os envolvidos para outros pavilhões e mandaram os demais voltarem para as celas, mesmo antes do horário padrão.

Esquadrão da Morte

Àquela altura, a única suspeita de Maurício era de uma “blitz” para garantir que ninguém estivesse armado. Ele voltou para sua cela e esperou pelo retorno dos carcereiros, mas eles não voltaram e nem as portas foram trancadas. Sua suspeita mudou assim que ouviu o barulho de um helicóptero se aproximando e um dos detentos gritar “Olha a Rota!”

“A gente tá falando de uma época em que a Rota era conhecida como esquadrão da morte em São Paulo. Sabíamos que seríamos assassinados.”

Os policiais se posicionaram no corredor de acesso e tentaram, primeiro, entrar no pavilhão oito, mas foram impedidos pelo carcereiro responsável, que informou que nenhum dos que estavam ali tinham relação com o problema ocorrido no pavilhão ao lado. Assim, a Rota seguiu para o nono pavilhão.

Mauricio imaginou que os policiais estavam atirando para cima ou usando balas de festim, só entendeu o que estava acontecendo quando viu um preso ser assassinado. “Os caras entraram matando sem dó nem piedade, atiraram nos primeiros que viram”. Dois policiais entraram em sua cela com uma submetralhadora Sterling, famosa pelo estrondo que faz ao ser recarregada, apontada para sua cabeça. “Ali, eu pressenti a morte”, completa.

Foi no momento da troca de pentes que um tenente entrou na cela e impediu que Maurício e seus companheiros fossem mortos. O mesmo oficial orientou que os detentos fossem em direção ao pátio só de cueca e de cabeça baixa, pedindo que tomassem cuidado, pois os demais estavam matando todos que podiam.

O corredor polonês

No caminho, formou-se um corredor polonês – passagem estreita formada por policiais e cachorros enfileirados. Muitos não chegaram ao final do corredor, alguns foram esfaqueados por baionetas e outros mordidos por cães. Um deles teve o pênis arrancado.

“Às vezes me pergunto porque meu nome

não está entre os deles”

Quando todos os sobreviventes se sentaram no chão do pátio, um dos policiais, um homem negro de pele retinta, pediu que os feridos se levantassem e o acompanhassem até o área onde funcionava a barbearia do pavilhão. Ouviram-se inúmeros tiros e latidos de cães. Cerca de 40 minutos depois, ele retornou, “Aqueles foram curados, mais alguém tá ferido?”.

Os presos foram conduzidos para celas aleatórias e trancafiados. Durante a noite, além do barulho de rabecões e viaturas, era possível ouvir gemidos, os que fingiram-se de mortos para não serem baleados novamente, agonizavam madrugada adentro. Até aquele momento, nenhum deles tinha noção do número de mortos.

Creolina, sabão e água

03 de outubro, dia seguinte ao massacre, oito da manhã em ponto: os carcereiros abriram todas as celas e orientaram os detentos a “recolher” os corpos que restaram e limpar todos os andares. Em poucas horas, os portões da Casa de Detenção seriam abertos para a visita de família e amigos.

Os corpos foram removidos para outro pavilhão e, munidos de creolina, sabão e água, os sobreviventes se dividiram para limpar o sangue espalhado pelos cinco andares. Foram eles, também, que recolheram todas as cápsulas e entregaram para um dos peritos criminais responsáveis. Segundo Monteiro, a maioria delas desapareceu logo depois.

Quando as visitas começaram, a lista com os nomes dos 111 mortos já estava na entrada da penitenciária, mas muitos dos sobreviventes alegam que o número real é maior do que a contagem divulgada pelo Estado.

Uma jovem cujos dois irmãos foram assassinados, ao não encontrar seus nomes dentre os óbitos, foi até o pavilhão visitá-los e desmaiou ao ser informada do ocorrido por um dos presos. Naquela tarde, os detentos organizaram uma contagem de cela em cela. Maurício afirma ter contado 148 mortos.

“Não tínhamos pra quem denunciar, isso foi um recado que o Estado mandou para a população carcerária”. Isso explica porque nenhum dos sobreviventes reivindicou que as autoridades realizassem uma nova contagem.

Com o passar dos meses, a chacina foi perdendo visibilidade. Nos anos seguintes, os presos foram transferidos para unidades prisionais diferentes e o massacre foi caindo no esquecimento.

Mauricio cumpriu mais 14 anos de pena após 1992 e, ao conquistar a liberdade, percebeu que aquele 2 de outubro existia apenas na mente dos detentos e daqueles que tiveram amigos e parentes vitimados. Diante desse apagamento, decidiu que faria sua parte para que esse momento da história brasileira não fosse esquecido.

“O Estado precisa reconhecer aquelas pessoas como suas vítimas, acredito que minha participação no mundo é essa, a história tá aqui pra não ser esquecida”, finaliza.

Gostou da matéria?

Contribuindo na nossa campanha da Benfeitoria você recebe nosso jornal mensalmente em casa e apoia no desenvolvimento dos projetos da ANF.

Basta clicar no link para saber as instruções: Benfeitoria Agência de Notícias das Favelas

Conheça nossas redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/agenciadenoticiasdasfavelas/

Facebook: https://www.facebook.com/agenciadenoticiasdasfavelas

Twitter: https://twitter.com/noticiasfavelas