Kunta Kinte, da série “Raízes” (1977), foi uma de minhas mais antigas experiências de empatia com um personagem das telas. A cena em que ele perde os dedos do pé com uma machadada ficou marcada profundamente na minha sensibilidade de menino de 6 ou 7 anos. Meu apelido na família era “pretinho”. Assim fui chamado durante toda a minha infância por ter a pele mais morena que meus primos. “Naquela época, você iria para o tronco”, brincavam algumas tias.

Na minha família paterna, ninguém se considerava negro, embora eu tenha crescido ouvindo que a bisavó de minha avó fora escrava. Eram pardos esbranquiçados de classe média baixa. Havia até um racismo verbal recorrente em alguns, em tom de piada, com repreensão de uns e risos de outros. Era o típico raio “desafricanizador” que atingiu e atinge muitas famílias humildes de nosso país.

O remake da série “Raízes” (atualmente, no ar na TV Globo), baseada no livro de Alex Haley, trouxe-me estas lembranças e algumas reflexões. O épico da escravidão que marcou minha infância foi um épico sobre a escravidão norte-americana. De “Escrava Isaura”, lembro apenas da repulsa que eu tinha do personagem de Rubens de Falco, o Leôncio.

Sabemos tão pouco de nossas origens africanas… Esta cidade onde vivemos era o mais vibrante e lucrativo porto do planeta quando o assunto era o tráfico de africanos escravizados. A Bahia ficava para trás. Cuba ficava para trás. Os escravos que atravessavam o Saara para o mundo árabe também não era maiores que nossos exuberantes números neste cruel comércio. Éramos insuperáveis. Nos séculos XVIII e XIX, muitas fortunas foram construídas com o tráfico humano.

Em 1723, quando ficou pronta a primeira versão dos Arcos da Lapa, o Brasil recebeu 15 mil africanos ao longo do ano, dos quais 3.300 vieram para o Porto do Rio. Daqui, a grande maioria partiu para as Minas Gerais. Quando o ouro foi descoberto por lá, o preço dos escravos aumentou, tornando mais lucrativo ainda o próspero negócio. Em 1789, quando do outro lado do Oceano estourava a Revolução Francesa, nossa cidade tinha 170 mil habitantes. Metade deles eram escravos. Metade! 85 mil pessoas livres, 85 mil escravos. Eis um interessante retrato do embrião de nossa desigualdade.

Segundo o cálculo de alguns historiadores, entre 1801 e 1839 (ano do nascimento de Machado de Assis), 600 mil africanos desembarcaram no Porto “Maravilha” de nossa cidade. Entre 1821 e 1830, o negócio bombou por causa do primeiro surto cafeeiro. Daqui, abastecíamos Minas, Sampa, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e outras regiões no nosso próprio Estado. A área onde o agronégocio da cana de açúcar mais prosperava era Campos dos Goytacases, a terra de Garotinho; em seguida, viria o café do Vale do Paraíba, a terra de Pezão.

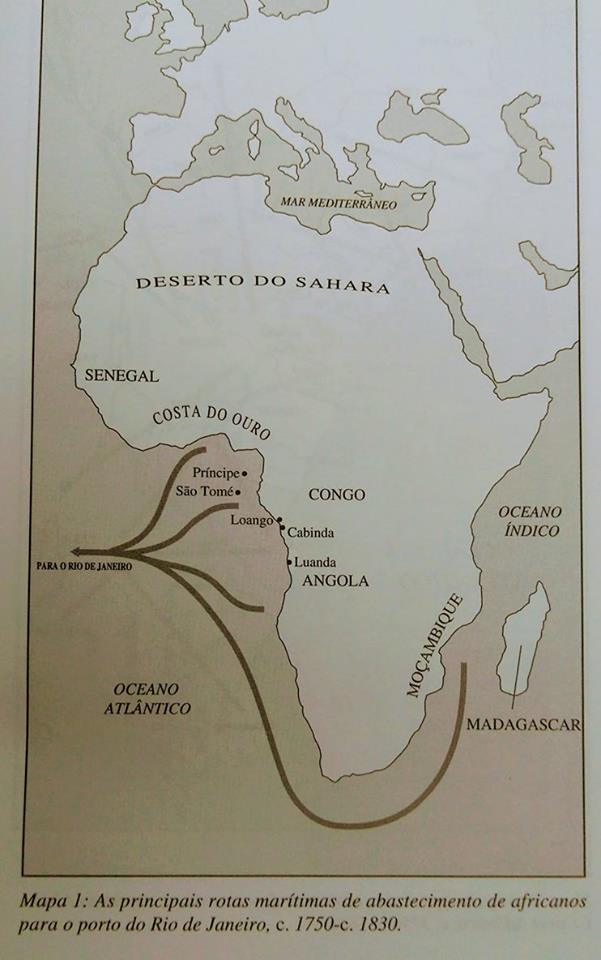

De onde terá vindo a bisavó de minha avó? Seria ela africana ou “crioula”, como chamavam os negros já nascidos no Brasil? Basicamente foram três as regiões do continente africano de onde partiram as maiores migrações rumo ao Brasil: Costa da Mina (Golfo de Benin), Congo-Angola e Moçambique. Como era a vida nestes países antes da deportação em massa? Sabemos tão pouco. Não que não existam estudos, livros e especialistas no assunto, mas falo do saber que se espraia, que reverbera via cultura, arte, educação e que penetra nossos saberes pessoais de forma quase orgânica.

O historiador Manolo Florentino, em cujos livros tenho andado mergulhado, principalmente o instigante “Em Costas Negras – Uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro” (Cia das Letras, 1997) (de onde tiro a maior parte das informações desta coluna), contou das entradas de navios negreiros provenientes da Africa no porto do Rio. Em 35 anos estudados, aconteceram 1.563 entradas de navios trazendo escravos. Entre 1796 e 1830, 45 navios negreiros por ano (em média), quase um por semana, ladeavam o Pão de Açúcar e adentravam nossa Baía de Guanabara trazendo os antepassados de Cartola, Machado de Assis, Cruz e Souza, Jovelina, Dona Maria do Jongo, talvez a bisavó de minha avó e os bisavós de seus bisavós, caro leitor. O tráfico crescia 5% ao ano. Que performance! A cada 15 anos, dobrava.

A chegada da Familia Real em 1808 também fez quase duplicar o movimento do Porto: de 765 navios em 1808 para 1.214 navios em 1810. Não se tratavam apenas de navios negreiros, claro. 1/3 do açúcar mundial passava pela nossa cidade.

A Independência do Brasil também impactou o “negócio”. A Inglaterra, principal potência da época, exigia o fim do tráfico negreiro para nos reconhecer como nação autônoma. Deu-se início, então, a uma corrida desenfreada para se traficar o quanto mais se pudesse. Em 1825, 96 navios negreiros aportaram no Rio de Janeiro. Ou seja, a ameaça de mudança fez piorar o problema.

Havia três tipos de navios negreiros: bergantim, chalupa e galera. Quantos africanos vinham em cada navio? Havia o parâmetro de 5 escravos por tonelada. Mas havia modelos bergantim de 399t e de 79t, o que confunde o cálculo dos historiadores. Eles se baseiam em livros da Alfândega, notícias nos jornais sobre os navios que chegavam, impostos sobre escravos, relatos de viajantes, tentando reconstruir nosso passado através de uma grande diversidade de fontes.

Tomemos como exemplo o ano de 1795. De junho a dezembro, segundo os dados disponíveis, desembarcaram 5.318 africanos em 12 navios. Pelas contas do historiador, em 1811 foram 22.520 africanos. Alguns navios indicavam o número de escravos embarcados na África, outros, o número de escravos desembarcados vivos no Brasil. A taxa de mortalidade oscilava de 27 a 67/mil.

Esse imensos deslocamentos de pessoas, que redefinem a história de cidades e nações, que reinventam a história destas mesmas pessoas, que circulam com suas memórias, hábitos e crenças, seguem acontecendo. É também uma história de maleabilidade, adaptação e redefinições de modos de vida. Tudo isto ainda está vivo em nosso mundo. É o caso das multidões de sírios e africanos que atualmente migram para a Europa e suas balsas que atravessam o Mediterrâneo. Séculos se passaram e nosso mundo ainda arde de deslocamentos forçados, mortandade em alto mar, grandes migrações formando contingentes de cidadãos com menos direitos em cidades diversas sob o olhar estigmatizador da população local.

Precisamos conhecer mais as nossas raízes! Compreender o que nos moldou é fundamental para sermos capazes de nos reinventar e crescer, reconhecendo as origens de nossa profunda, imensa e arraigada desigualdade.

E como diz o texto da orelha do livro de Florentino: “Em costas negras, poderosas, mas com frequência vergastadas – apoiou-se a lenta e penosa construção deste país, não menos injusto e excludente hoje do que nos tempos da escravidão”.

Leia a continuação desta temática na semana que vem.